技術情報

これを撮るにはどのレンズを使えばいい?

該当製品

-

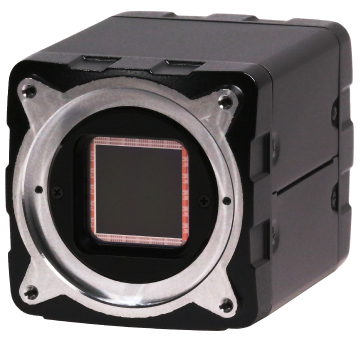

CoaXPress 2.0 カメラ

-

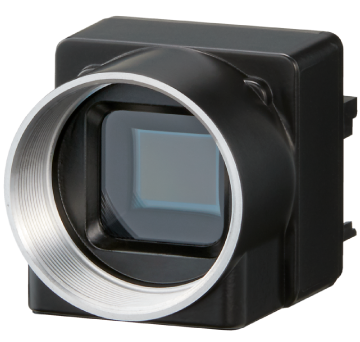

USB3 カメラ

-

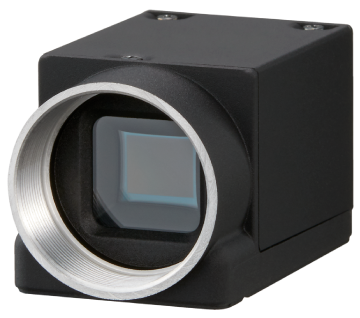

GigE カメラ

はじめに

マシンビジョンを扱うには,被写体をカメラに映し込むための撮影用レンズが必要不可欠です。

撮影用レンズの選定方法については,弊社の製品カタログやWebサイトに掲載している技術情報,市販されている技術書や業界誌などに数多く紹介されています。

しかしながら,画像を取得するエリア,即ち“視野”と“カメラ側光学系“との関係については,ごく基本的,且つ至極簡単な計算で求まるのですが,まだまだお問い合わせが多いのも事実です。

ここでは視野に応じた撮影用レンズを選びかたについて,例を挙げて解りやすく説明します。

1. 視野とカメラ光学系

撮影用レンズを選定するために必要な知識として,視野とカメラにおける光学系について説明します。

1.1. 視野とは何か?画角との違いは?

“視野”とは使用するカメラ・光学系で撮影することができる物体空間の範囲のことを云います。例えばA4サイズの技術資料を画面一杯に写し込むならば,A4の寸法が視野になります。

撮影用レンズ(以下,単に“レンズ”と表記)は,被写体(物体)を撮像センサー(以下,単に“センサー”と表記)に映し込むために像として結ぶ働きをします。

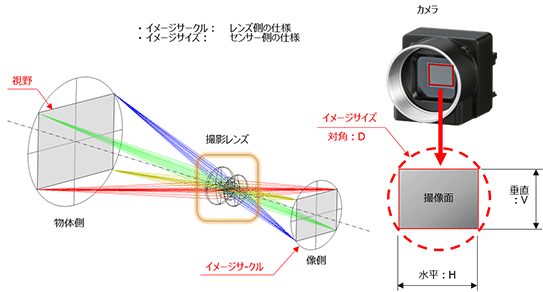

レンズからセンサーに向かう光束は,ある程度の大きさを持つ円状の範囲(イメージサークルと云います)でピントが合っている像を結んでおり,その位置にセンサー面を合致させることで,カメラとして被写体の像を取り込むことができます。通常,センサーは長方形,あるいは正方形の形をしていますので,レンズにより結ばれた像はある大きさの四角形(イメージサイズと云います)に切り取られ,カメラ画像になります。実際にはセンサーの縦横比(アスペクト比)が一定ではありませので,正確な視野はカメラが使用しているセンサーとレンズにより決まり,次項で説明する“レンズの公式”により求めることができます。

(図1)にレンズのイメージサークルとセンサーのイメージサイズ,及び視野を示します。

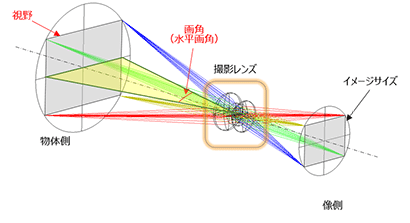

“視野”に似た用語として“画角”があります。“視野”は物体空間の範囲で示されますが,“画角”は映し込める範囲を角度で示したものです。よって画角だけでは具体的な大きさは決まらないため,マシンビジョンのように有限距離にある特定の物体を撮影する場合は,“視野”を使ったほうが都合よく,風景写真のように距離が無限遠や規定されない場合は“画角”を使用します。(しかしながら,慣用的には(TV番組などでも)“視野”のことを“画角”と呼ぶことも多いので,適宜発言者の意図を汲むことも必要です。)

なお画角の半分を“半画角”と云い,特に光学計算の際に使用します。

(図2)に視野と画角を示します。

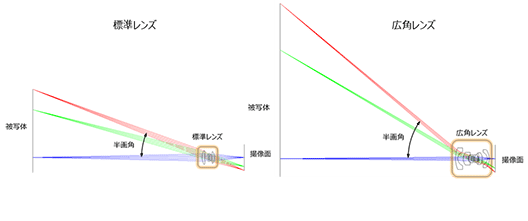

一般のレンズ交換式カメラでは“標準レンズ”や”広角レンズ”など様々な種類のレンズが用意されています。

“標準レンズ”の定義としては“肉眼に近い範囲が写せるレンズ”など様々なものがありますが,“焦点距離が撮像センサーの対角線長程度のレンズのことをいう”,と憶えて間違いはありません。

例えばイメージサイズが1/2型のカメラ(対角8 mm)ならばf=8 mm程度,2/3型カメラ(対角11 mm)ならばf=11 mm程度が標準レンズに相当し,この場合の画角は約53°となります。なお一般に標準レンズと呼ばれるものの画角は約45~60°程度が多いです。

標準レンズよりも広い範囲を写せる(画角が広い)レンズを“広角レンズ”といい,マシンビジョンでは近い撮影距離で広い範囲を撮影するときに使用します。同じ撮像センサーならば焦点距離の短いレンズ(短焦点レンズ)のほうが広角になります。

(図3)に標準レンズと広角レンズの例を示します。

1.2. レンズの公式

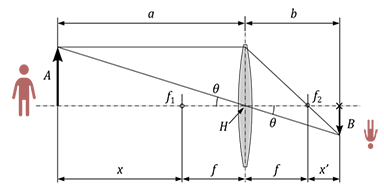

結像光学系である撮影用レンズでは,(図4)に示す幾何学的な結像関係で像と物とが関係付けられています。なお(図4)は,理解を容易にするため簡易的に示しています。

- A : 光軸からの物の高さ

- B : 光軸からの像の高さ,(“像高”と呼ぶ)

- a : レンズ中心(主点(H))から物までの距離

- b : レンズ中心(主点(H))から像までの距離

- x : 前側焦点(f 1)から物までの距離(物距離)

- x’ : 後側焦点(f 2)から像までの距離(一般に“繰出し量”と呼ぶ)

- f : 焦点距離

- f1 : 前側焦点

- f2 : 後側焦点

- θ : 半画角(画角の半分,画角=2×θ )

“焦点距離(f)”は,レンズの仕様を示す代表的定数ですが,使用状況に応じレンズを選定する際には,この“焦点距離(f)“を求める作業を行います。

“焦点距離(f)“と”物距離(x)“,及び”繰出し量(x’)“とは,以下に示す”ニュートンの公式”と呼ばれる結像関係式で示されます。

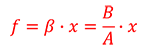

マシンビジョンでは,あらかじめ被写体の大きさ(=視野)が決まっています。よってレンズを選定する際には,視野とセンサーの大きさから求められる“光学倍率”を用いると便利です。光学倍率には,“横倍率(β)”と“縦倍率(α)”がありますが,ここでは“横倍率(β)”を用います。

横倍率(β)は,物体の高さ(A)に対する像の高さ(B)の比です。

撮影距離(x)と繰出し量(x’)との関係は次式で示されます。

ここでは使用するレンズの焦点距離(f)を求めますが,上記の式を変形すれば,視野(A)とセンサーの大きさ(B),及び撮影距離(x)により,簡単に焦点距離(f)が求められます。

2.レンズ選定の具体例

2.1. 設問

ここでは撮影用レンズの選定方法について,具体的に説明します。

理解しやすいように,下記に示す三つの例題を用意しました。

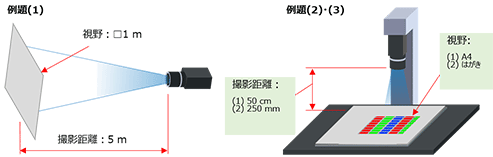

- 例題(1): 【1 m角を5 mの距離で撮影】 するときのレンズはどれが最適か?

- 例題(2): 【A4サイズを50 cmの距離で撮影】 するときのレンズはどれが最適か?

- 例題(3): 【はがきサイズ(≒A6サイズ)を250 mmの距離で撮影】 するときのレンズはどれが最適か?

2.2 使用するカメラのセンサーの大きさ

レンズを選定する前に,先ず使用するカメラを決めなければなりません。

ここでは,弊社CMOS・小型タイプのUSB3カメラの中から“BU040M”を選定しました。

BU040Mの仕様を(表1)に示します。

| カメラ型名 | センサー型番 | イメージサイズ | 解像度 | センサーの大きさ(mm) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 型 | mm | H | V | H | V | BU040M | IMX287LLR | 1/2.9 | 6.2 | 720 | 540 | 4.968 | 3.726 |

カメラ仕様の中から,レンズ選定に必要な仕様として,センサーの大きさに着目します。

イメージサイズはセンサーの対角線寸法で示され,単位は”mm”を用いていますが,慣用的に“型”,あるいは“インチ(”)”表示も使用されています。センサーのイメージサイズに対し,イメージサークルが大きいレンズを選定すれば,画像が蹴られなく使用することができますが,視野に合ったレンズを選定するには,具体的なセンサーの大きさが必要になります。

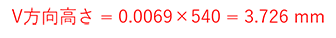

センサーの大きさは,その必要性から製品カタログや仕様書に記載されて然るべきものなのですが,紙面の都合なのか記載されていないことが多々あります。この場合は,センサーの“画素ピッチ”(または“画素サイズ”)にH方向,あるいはV方向の“解像度”を乗じて求めます。例えば,ここで使用するBU040MのV方向のセンサーの大きさは,(表1)には記載しておりませんが“画素ピッチ=0.0069 mm”,“V方向の解像度=540画素“ですので, と求められます。

と求められます。

2.3 視野と光学倍率の算出

【1】 例題

3.1項で示した例題を改めて確認します。

- 例題(1): 1 m角を5 mの距離で撮影

- 例題(2): A4サイズを50 cmの距離で撮影

- 例題(3): はがきサイズ(≒A6サイズ)を250 mmの距離で撮影

【2】 カメラの設置方向

一般にセンサーの大きさ(解像度)はV方向のほうがH方向より小さい横長のため,視野が見切れるのを防ぐためにV方向のセンサーの大きさで計算するのが実用的です。ここでは,カメラのH方向を水平に設置し,A4やA6の被写体を縦長に,V方向一杯に撮影することにします。

【3】 視野と光学倍率(横倍率)

各例題の視野(被写体のV方向の大きさ)と,センサーのV方向の大きさから光学倍率(横倍率β)を求めます。各被写体の視野は次の通りです。

- 例題(1): 1 m角ですので,視野=1,000 mm

- 例題(2): A4サイズを縦長で撮影しますので,視野=297 mm

- 例題(3): はがきサイズを縦長で撮影しますので,視野=148 mm(A6でも縦は同じ寸法)

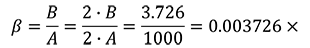

(図4)の結像関係の図では,視野の半分を物の高さA,センサー側の像の高さの半分をBとして示していますので,ここでの被写体の大きさは2・A,センサーのV方向の大きさは2・Bとなります。

よって例題(1)の横倍率βは次式で求められます。

ここで“×”は光学倍率の単位で“倍”を意味します。

例題(2),及び(3)も同様に求めます。(結果を(表2)に示します。)

撮影距離

各例題の撮影距離は次の通りです。距離の単位は通常”mm”を用います。

- 例題(1): 5 m = 5,000 mm

- 例題(2): 50 cm = 500 mm

- 例題(3): 250 mm

(図4)結像関係図をみると,撮影距離はaとxの二通りが示されています。aはレンズ中心(主点(H))から物までの距離を,xは前側焦点(f 1)から物までの距離を示しますが,この段階ではまだレンズの焦点距離は決まっていませんので,x=aとし,計算を進めます。

よって例題(1)の“撮影距離x”は, です。例題(2),及び(3)も同様に求めます。(結果を(表2)に示します。)

です。例題(2),及び(3)も同様に求めます。(結果を(表2)に示します。)

【5】 焦点距離の算出,適用イメージサイズ(レンズ選定完了)

【3】,及び【4】項にて,レンズの焦点距離を求める変数である“横倍率β”,及び“撮影距離x”が求まっていますから後は簡単です。

例題(1)の“焦点距離f”は, よって,焦点距離が18.63 mmのレンズを選定すれば,当初の仕様通りとなります。しかしながら,市販のマシンビジョン用レンズ(Cマウントレンズなど)は,焦点距離が限定されていますので,カメラのイメージサイズに合ったシリーズから,計算結果に近い(小さい)焦点距離のレンズを選びます。

よって,焦点距離が18.63 mmのレンズを選定すれば,当初の仕様通りとなります。しかしながら,市販のマシンビジョン用レンズ(Cマウントレンズなど)は,焦点距離が限定されていますので,カメラのイメージサイズに合ったシリーズから,計算結果に近い(小さい)焦点距離のレンズを選びます。

BU040Mは1/2.9型(対角6.2 mm)のイメージサイズですので,マウントが同じで1/2型より大きいイメージサークルのレンズでしたらどれでも使用できます。(1/3型用は周辺が蹴られる惧れがあります。)

Cマウントレンズで計算結果の18.63 mmより小さい焦点距離としては,16 mmのものが各レンズメーカーより一般的に市販されているので,これらから選べばレンズ選定完了です。

(表2)に各設問の計算結果を,(表3)に一般的なCマウントレンズの焦点距離を示します。

| 設問 | 例題(1) | 例題(2) | 例題(3) | |

|---|---|---|---|---|

| 被写体サイズ | 1m角 | A4 | はがき | |

| V方向の視野 (mm) | 2*A | 1,000 | 297 | 148 |

| 横倍率 (×) | β | 0.003726 | 0.012545 | 0.025176 |

| 撮影距離 (mm) | x | 5,000 | 500 | 250 |

| 焦点距離 (mm) | f | 18.63 | 6.27 | 6.29 |

| 選定レンズ (mm) | f | 16 | 6 | 6 |

| 焦点距離 (mm) | f | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | 視野・画角 光学倍率(横倍率) |

広視野

狭視野 |

|---|

以上のように,視野に適したレンズはこのような手順で求めます。皆様の案件に対しても,この手順を応用すれば最適なレンズが選定できるはずです。

なお,ここでは焦点距離による選定を行いましたが,レンズの製品仕様として,開放絞りの大きさを示すF値が示されていますので,これにも留意しながら機種選定を進めます。